1. Statua, simulacro, effige, spettro

Può accadere visitando un vecchio museo, archeologico per lo più, di trovare ai piedi di una scultura a figura umana una didascalia che semplicemente reciti: statua. Pleonastica e misteriosa allo stesso tempo, questa dicitura non chiarisce nulla, infatti, se è ben evidente che si tratta di un corpo non sempre è facile capire che cosa esattamente rappresenti.

Etimologicamente il termine deriva dal latino statŭa: (cosa) che sta ferma, ritta, in piedi; da statuĕre: collocare, innalzare ma anche disporre, rendere stabile, decretare, stabilire, immaginare, credere. Il suo significato, tuttavia non è affatto stabile e muta nel tempo, misurandosi con la costante volontà di attribuire a quel corpo freddo un ruolo attivo, di dare alla sua presenza una funzione, tanto da costituire il nesso di un’autentica relazione.

Racconta Plutarco che Cesare muore ai piedi della statua di Pompeo, perché il testimone è sempre un corpo e solo un corpo è testimone, se lo intendiamo etimologicamente come testem, colui che sta presente come terzo fra due parti.

Il luogo dell’attentato, nel quale allora si radunò il senato, che aveva collocata una statua di Pompeo e che costituiva un edificio di Pompeo tra quelli costruiti a ornamento per il teatro, indicava assolutamente che il fatto si verificò perché una divinità condusse e richiamò lì l’azione. E infatti si dice appunto anche che Cassio prima dell’attentato guardando verso la statua di Pompeo la invocò in silenzio, pur non essendo estraneo alle teorie di Epicuro: ma la circostanza, come sembra, essendo già vicino il terribile momento infondeva esaltazione ed emozione in luogo delle precedenti opinioni filosofiche.

[…] quando (Cesare) vide Bruto che aveva sguainato la spada, tirò la toga sulla testa e si lasciò cadere, sia per caso, sia spinto da coloro che lo uccidevano, presso la base su cui è collocata la statua di Pompeo. E l’assassinio la insanguinò abbondantemente, tanto da sembrare che lo stesso Pompeo presiedesse alla vendetta sul nemico, steso sotto i (suoi) piedi e agonizzante per il gran numero delle ferite [Plutarco 2021, Vita di Cesare 66. 8-13].

Dunque di relazione si tratta: la vocazione della statua a figura umana è attestare fisicamente un legame tra due fisicità, l’umanità presente di chi guarda e l’umanità assente di chi è rappresentato; tra queste sta il nesso del significato, il suo valore testimoniale.

Ma la statua è anche simulacro (dal latino derivato di simulare: raffigurare in forma simile) e il significato di simulacro ci parla di apparenza, di immagine dunque, venerabile e vuota allo stesso tempo, perché anche etimologicamente il simulacro non è che uno strumento, una sorta di dispositivo si direbbe con il linguaggio moderno.

[…] chiamerò dispositivo letteralmente qualunque cosa abbia in qualche modo la capacità di catturare, orientare, determinare, intercettare, modellare, controllare e assicurare i gesti, le condotte, le opinioni e i discorsi degli esseri viventi. […] Chiamerò soggetto ciò che risulta dalla relazione e, per così dire, dal corpo a corpo fra i viventi e i dispositivi [Agamben 2006, 21 e 22].

Certo non tutte le statue sono simulacri ma tutti i simulacri sono statue e l’estensione di significato, che fa della statua uno spettro (dal latino derivato di specĕre: immagine, visione soprannaturale di persona morta che appare ai vivi per reclamare giustizia o vendetta), ci aiuta a comprendere meglio le pratiche di facile iconodulia ma anche di violenta contestazione, fino al desiderio di cancellazione che si scatena contro di esse in alcuni momenti della storia, quasi l’esecuzione capitale di un testimone scomodo da azzittire per sempre. Sappiamo che il simulacro non è che una forma, un riflesso, per quanto fedele senza la vitalità originaria, che in sostanza non è, o non è più, quel qualcuno o quel qualcosa che rappresenta, eppure come ogni apparenza ne riafferma il potere, un potere che abbraccia tanto il simbolo pieno quanto il guscio vuoto, vale a dire il semplice piedistallo.

Come l’uomo di fango modellato dalle mani di Dio a sua immagine, la statua a figura umana fin dal principio nasce, dunque, come “effige” (dal latino ex-fingĕre: foggiare, plasmare), figura tridimensionale di divinità, di eroi, di personaggi illustri, con la volontà di ampliare per dettagli e proporzioni il campo di presenza, e dunque l’autorevolezza, di chi vi è rappresentato. Nel Don Giovanni di Mozart la statua del commendatore, invitata a cena dallo scellerato cavaliere che lo ha ucciso, scesa dal piedistallo, busserà fragorosamente alla porta con la sua mano di marmo che poi, afferratolo, lo trascinerà all’inferno.

Strumento tra i più accreditati per replicare l’essere di un corpo in sua assenza, in grado di ispirarne ancora il valore, ostenderne il potere, simularne la forza, la statua sembra dire non sono proprio lui, è evidente, ma in definitiva sono molto di più, perché, se ne riconosciamo la volontà comunicativa, anacronisticamente potremmo interpretarla come un medium, un messaggio di per sé, metafora di significati molto più ampi del contenuto apparente. Con l’espressione «il medium è il messaggio» Marshall McLuhan [McLuhan 1967], ci ricorda che ogni medium va studiato sulla scorta dei “criteri strutturali” in base ai quali organizza la comunicazione; è proprio la particolare struttura comunicativa di ogni medium che lo rende non neutrale, perché essa suscita negli utenti-spettatori determinati comportamenti e modi di pensare e porta alla formazione di una certa forma mentis.

2. Plasmare un testimone tra imitazione e astrazione

Ecco, dunque, che una prima domanda potrebbe essere: in base a quali criteri strutturali si realizza un monumento in forma di corpo?

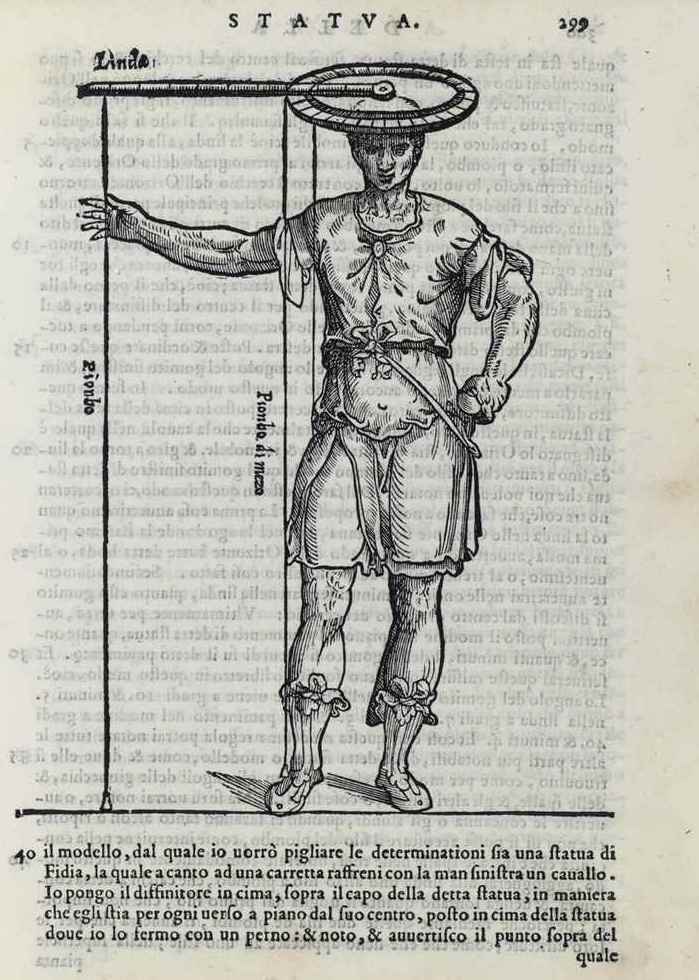

Nel breve trattato De statua di Leon Battista Alberti datato intorno al 1445 [Alberti 1998] il corpo della statua non è un problema di somiglianza ma di proporzioni, tanto più perfette quanto più rispondenti ad una logica matematica. Niente a che vedere con la somiglianza, dunque, un corpo umano ideale non può essere ottenuto semplicemente imitando la natura ma solo catturandone i segreti di armonia ed equilibrio sulla base di una complessa argumentatio razionale.

Presupposto già affermato da un illustre contemporaneo di Alberti, il medico patavino Michele Savonarola (avo del più noto Girolamo) nel suo Speculum physionomie (1442), una sorta di sondaggio sul tema delle proporzioni ideali del corpo umano, condotto fra gli artisti e gli esperti d’arte del suo tempo, ad uso della corte estense di Leonello, prima e di Borso, poi. L’opera recupera la metafora dello specchio nel suo senso più filosofico: il corpo è lo specchio dell’anima e ne costituisce la via di accesso privilegiata. Così come nel Secretum Secretorum, che, secondo la tradizione, Aristotele scrisse per il suo allievo Alessandro Magno, anche per Savonarola l’importanza della fisiognomica risiedeva nel fatto che tale sapere permetteva innanzitutto al principe di circondarsi di buoni consiglieri. Il controllo, la cura e il dominio di sé e degli altri, cui la fisiognomica dava accesso, costituivano la cifra del suo progetto pedagogico. Se, dunque, il corpo è specchio dell’anima, la sua riproduzione è specchio essa stessa non tanto di dettagli anatomici quanto di una griglia di virtù ad essi armonicamente associate. Pienamente calato in questo clima intellettuale, Alberti concepisce l’arte figurativa in senso aristotelico come imitazione/correzione della natura e, anche per la scultura, se all’origine stanno le immagini che si trovano nella realtà e che vengono prodotte dalla natura stessa, l’opera dell’uomo ha il compito di perfezionarle, vale a dire di estrarle dal tempo per immetterle nello spazio del mito che lo trascende.

Tuttavia quello del mito è uno spazio subdolo, se già Platone ne indica le caratteristiche di inafferrabile vaghezza, contrapponendo mythos a logos; da una parte il discorso indimostrabile, assimilabile anche alla menzogna, dall’altra la dimostrazione “fondata” della verità, cui si attinge solo attraverso l’argomentazione razionale. Platone utilizza l’analogia tra la figura cosmogonica del Demiurgo e quella dell’artigiano per affermare che ad una materia già esistente è necessario trasmettere il modello ideale che la Natura non conosce, e dunque l’artigiano/scultore, oltre alle competenze tecniche, deve possedere una statura intellettuale, una forma mentis filosofica [Platone 2000]. È nota l’influenza di Platone nella cultura umanistico-rinascimentale, così, anche per Alberti l’arte prodotta dall’uomo nasce sì dalle forme già presenti in natura, ma solo con l’ausilio di strumenti ispirati ai metodi di rilevamento astronomici e topografici è possibile individuare la perfetta regolarità del canone proporzionale. Attraverso la ricerca empirica della legge, che lui definisce della «perfetta mezza misura» in natura, l’uomo realizza l’armonia aritmetica divina e universale, che è il fine ultimo della propria formazione etica ed intellettuale [Pfisterer 2006].

Pertanto durante tutto il Rinascimento l’innalzamento di statue prima di essere un problema estetico o di somiglianza ha una misura sacrale con una forte valenza morale ed educativa. Tanto che lo struggente realismo di Donatello o di Michelangelo potrebbe essere interpretato come una sorta di somiglianza o di specchio alla rovescia, capace di attribuire a santi, profeti, madonne, ninfe ed eroi i tratti di una umanità formalmente riconoscibile ma trasfigurata in una identità “sopra naturale” virtuosamente assimilabile. Un proponimento pedagogico decisamente intellettuale, una “struttura comunicativa”, come potrebbe dire McLuhan, che tuttavia, al di fuori del suo tempo, si stempera e paradossalmente mina la “stabilità” delle statue, mettendone in crisi il significato e con esso la permanenza, se non a patto di una metamorfosi di senso, spesso involontaria quanto occasionale. Perché ciò che rende la statua testimone autorevole è la sua riconoscibilità, il suo essere presenza per chi guarda; il suo valore non appartiene al passato ma al presente o meglio è il presente ad assegnarle un valore che di volta in volta, di tempo in tempo, può risultare diverso.

Il trattato di Alberti, modesto se paragonato a quelli da lui dedicati alla pittura e all’architettura, attesta tuttavia come, per amore dell’antico, gli umanisti del Quattrocento avessero riportato in auge, insieme al pensiero filosofico, anche una pratica artistica penalizzata da secoli di sospettose teorie e dichiarata diffidenza. Già in età bizantina, infatti, la straordinaria proliferazione di statue, che aveva caratterizzato la classicità, si arresta piegandosi alle esigenze cultuali del cristianesimo; la scultura per la Chiesa nascente è quasi una pratica magica, uno strumento diabolico per fare idoli da adorare.

Se a Giustiniano, ultimo imperatore di Bisanzio di cultura latina, vengono ancora dedicate statue a grandezza naturale, dopo di lui le sculture di qualsiasi dimensione diventano rarissime, tanto da compromettere la sopravvivenza delle abilità tecniche necessarie alla loro realizzazione.

Del resto lo scultore, fino a tutto il Medioevo, è considerato un mero esecutore, un artifex definito solo in relazione all’opera eseguita, non come personalità e non in virtù del particolare ruolo creativo che in epoca moderna lo qualifica, ponendo il suo lavoro al di sopra dei mestieri artigianali. La scultura è la prima delle artes mechanicae a fare i conti con la rivoluzione del significato della raffigurazione; ma i furori iconoclasti che presto travolgono la Chiesa nascente non risparmiano neppure le immagini dipinte; la forma del corpo è oltraggiosa in sé e anche molte opere dell’antichità vengono distrutte. In quella sorta di vuoto di memoria che si spalanca a partire dalla metà dell’Ottavo secolo, oltre alle abilità tecniche, si smarriscono volti, nomi, attributi, rendendo sempre più difficile il riconoscimento delle statue superstiti. In antico, infatti, divinità, condottieri o imperatori non riportavano le proprie generalità nel bronzo o nel marmo, proprio per quel valore di corpo la cui identità è data da tratti ben riconoscibili. Testimone solo in ragione di questo senso – dell’essere, cioè, terzo fra due – la statua in forma di corpo, smarrita la possibilità di identificazione, perde anche il suo significato, tanto che ancora oggi uno dei grandi problemi dell’archeologia resta quello del “riconoscimento” delle sculture antiche. Vale a dire l’attribuzione non solo e non tanto ad un artista (concetto peraltro estraneo alla cultura antica se non per casi rarissimi), quanto proprio al soggetto rappresentato, riconoscibile per dettagli, frammenti di segno, minime anatomie, che costituiscono le uniche tracce per ridare nome a un corpo muto. E può accadere che a cinquant’anni dalla scoperta, nonostante una ridda di teorie, restino ancora senza nome statue famosissime come i bronzi di Riace, accomunati per sorte al nome generico di un Comune sconosciuto e distinti, come su tavolo anatomico, in “corpo A” e “corpo B” [Settis, Anguissola, Gasparotto 2015]. Perché gli indizi sono interpretabili, ovviamente, e per questo causa di opinioni divergenti e spesso di fraintendimenti, a volte funesti, a volte provvidenziali. Ben nota è la vicenda della statua equestre di Marco Aurelio in Campidoglio, risparmiata dalla fusione perché identificata con Costantino, primo imperatore cristiano, e, dunque, opera degna di conservazione anche per la Chiesa. Chiamata Caballus Constantini (per il popolo l’identità di Costantino sfuma a vantaggio del cavallo che diventa soggetto), è collocata nei pressi del Palazzo Laterano, sede papale e residenza ufficiale dei pontefici che per molti secoli la identificano con l’imperatore che diede ai cristiani la libertà di culto, mettendo fine alle persecuzioni.

Come sintetizza perfettamente Walter Benjamin nella sua lucida analisi sul valore dell’opera d’arte [Benjamin 1974, 26], «Il modo originario di articolazione dell’opera d’arte dentro il contesto della tradizione trovava la sua espressione nel culto» religioso o laico che fosse. Ma a fronte di questa preminenza del “valore cultuale” dell’arte antica, la sensibilità moderna e contemporanea assegna progressivamente il primato ad un altro e sempre più autorevole elemento, che Benjamin chiama il “valore espositivo” dell’opera, la cui funzione non è più semplicemente di “esistere” e di trovare la propria ragione all’interno del rito (le statue delle divinità o dei defunti, per esempio, potevano anche essere conservate al riparo dallo sguardo, nascoste nella cella del tempio o nell’oscura profondità di una tomba), ma di “essere vista”, di essere, cioè, disponibile alla fruizione del pubblico, così come può esserlo una statua al centro di una piazza o nelle nicchie architettoniche degli edifici. Una offerta di sé che, se costituisce il presupposto per la creazione di più laiche mitologie e il cardine di nuove liturgie collettive, si misura anche con il rischio di fraintendimento, disconoscimento o rigetto, fino all’esecuzione capitale che vuole le statue decapitate, disarcionate, fatte a pezzi e trascinate a terra nel ludibrio generale.

3. Cultuale, espositivo, artistico: testimoni alla prova

Per Benjamin con la modernità l’opera d’arte – nel nostro caso la statua a figura umana che fa riferimento all’universo artistico – cambia funzione e modalità di fruizione, anche grazie alla “riproducibilità tecnica” e alla sua diffusione per immagini. Cresciuta in maniera esponenziale la sua visibilità, infatti, essa non si misura più come puro oggetto di contemplazione individuale ma si offre ad una fruizione collettiva, facendosi “più vicina” alla massa, indistinta e imprevedibile, superando quella particolare distanza che Benjamin chiama aura. La perdita della tradizionale distanza auratica, tuttavia, non è considerata un fatto negativo; al contrario, in virtù delle sue potenzialità di democratizzazione dell’esperienza estetica, Benjamin la definisce un’emancipazione, accreditandole un valore politico [Benjamin 1974, 26-27].

Sappiamo che tutta la riflessione di Benjamin si avvita intorno al concetto di opera d’arte e al suo progressivo retrocedere dal valore cultuale a vantaggio del valore espositivo, a cui la riproducibilità tecnica conferisce una definitiva accelerazione. Ora in merito ad una effettiva “democratizzazione dell’esperienza estetica” ci si chiede se oggi, a fronte delle tante statue che trovano spazio più o meno onorabilmente nel paesaggio urbano, si possa considerare automaticamente e acriticamente la loro realizzazione come una produzione artistica e, soprattutto, se, in questo specifico ambito, la distinzione tra ciò che è arte e ciò che non lo è abbia ancora un senso.

L’artisticità sembrerebbe, infatti, costituire un valore capace di assicurare alla statua una vita oltre la funzione, il presupposto per quella metamorfosi di senso che sposta l’indice d’importanza dell’opera dal rappresentato al suo autore o alla qualità della sua forma, come nel caso dei bronzi di Riace.

Ancora nel Settecento inoltrato il valore rappresentativo delle sculture, in chiave didattica, sembra prevalere su quello artistico: significativo il caso della Sala rotonda del Museo Pio Clementino in Vaticano, costruita nel 1779 su modello del Pantheon per contenere ed esporre diverse statue colossali dell’antica Roma, che prevedeva un posizionamento delle opere in ragione non tanto della qualità quanto dell’importanza della divinità o dell’imperatore rappresentato.

È la modernità che assegna all’artista un valore che trascende il soggetto, dunque la paternità dell’opera può diventare così determinante da scompaginare la relazione di partenza, ridimensionando il valore testimoniale fino ad oscurarlo. In un certo senso si può dire che l’arte può salvare il testimone dalla ferocia dei suoi detrattori, conducendone la forma corpo in una sfera senza tempo, dove però, quasi per paradosso, è la dimenticanza e non la memoria a fare la differenza. Amnesie provvidenziali ma difficilmente neutrali che scoprono nel museo un alleato decisivo. Se, infatti, all’impeto eversivo della Rivoluzione francese possiamo far risalire l’origine di ciò che chiamiamo modernità, emblematica è la realizzazione di un tipo di museo totalmente diverso dal Pio Clementino e dalla Sala rotonda, quasi contemporanei. Si tratta del parigino Musée des monuments français che si materializza, presso l’ex convento dei Petits-Augustins, tra il 1795 e il 1816, grazie all’iniziativa, salvifica quanto spregiudicata, di Alexandre Lenoir (1761-1839), archeologo dilettante (e falsario senza scrupoli secondo Quatremère de Quincy), cui si deve una complessa e discutibile operazione di salvataggio dei monumenti minacciati dalla furia della Rivoluzione [Choay 1992]. Le 12 edizioni del catalogo, pubblicate da Lenoir fra il 1797 e il 1816, testimoniano di come il museo, la storia della sua fondazione e dei principi estetici su cui si reggeva, si siano adattati ai diversi regimi politici. La soglia dei Petits-Augustins rappresentava una sorta di fiume Lete attraverso il quale le pietre perdevano la memoria della loro vita passata per acquistarne una nuova. Le sculture e i frammenti architettonici, sottratti al loro luogo d’origine, erano privati del valore simbolico originario, superato o giudicato pericoloso, per subire un processo di risemantizzazione. Questa rigenerazione era possibile solo all’interno di un nuovo discorso accettabile per la Repubblica, dove i singoli monumenti rappresentassero unicamente valori astratti, testimoni ancora, ma unicamente del progresso dell’arte:

En parcourant les divisions de ce Muséum établi par siècle, et dans un ordre chronologique, les savans verront la rudesse des arts de nos ancêtres, symbole de leurs moeurs; ils les verront ensuite se perfectionner ces même arts, et arriver à l’époque brillante où nos Français s’étant pénétrés des vrais principes, et ayant puisé le goût du beau, d’après les chef-d’oeuvres des maitres de l’aimable Italie, ils rapportèrent les leçons de ces artiste célèbres [...] [Lenoir 1810, VI-VII].

Il significato originario di quelle forme era stato invalidato, mentre il significante (la materia di cui erano composte) veniva reinserito e conservato all’interno di un nuovo discorso, che Lenoir definì sistema cronologico, concetto chiave per la prima grande stagione del museo, luogo astratto, o non-luogo per definizione, capace di ridisegnare la storia rimontandone i frammenti, spesso forzandone il senso, con buona pace del concetto di autenticità.

Per completare il suo catalogo di personaggi celebri (re, regine, artisti, servitori dello Stato e personaggi pittoreschi) Lenoir aveva, infatti, ordinato l’esecuzione delle figure mancanti a uno scultore suo contemporaneo. Tali figure venivano scolpite ex novo, secondo il gusto e lo stile dell’epoca in cui erano vissute e sulla base di ritratti ritrovati (come per la statua di Giovanna D’Arco). Più spesso erano il frutto di montaggi azzardati di pezzi di varia provenienza, come la statua di Eloisa, adagiata sulla tomba accanto a quella di Abelardo, in realtà, una figura medievale a cui era stata applicata una maschera appositamente realizzata. Lenoir per il suo museo scompose e ricompose, sottrasse piedistalli ad una chiesa per applicarli ad una scultura proveniente da un’altra, ricostruì membra di corpi distrutti, applicò busti fittizi a corpi estranei, sottrasse elementi architettonici e ornamentali a luoghi diversi per creare l’ambiente unico che poteva accogliere un determinato secolo.

A partire dal 1795 il museo, visitato con meraviglia anche da Napoleone, si trasforma in un vero e proprio memoriale, capace di assolvere quel ruolo di pantheon necessario alla nuova Repubblica. Una vera e propria leçon-promenade della storia nazionale, o meglio ancora una histoire monumentale de la monarchie française che, attraverso la forma museo, inaugurava un tentativo di memoria repubblicana, mescolando con estrema disinvoltura corpi ricomposti di eroi, santi e personaggi letterari, tutti elevati al rango di testimoni attendibili.

Se è vero che Lenoir trasforma il museo da luogo di accumulo a strumento narrativo, dimostrandone tutta la potenza risemantizzante, è vero anche che, da quel momento in poi, esso si manifesta come una delle più efficaci strategie da mettere in campo per veicolare messaggi e costruire consenso; uno strumento di propaganda fuori da ogni possibile verifica.

Autorevole e subdolo allo stesso tempo, sapientemente architettato in chiave subliminale, il museo sarà smascherato solo a partire dalle avanguardie novecentesche che cercheranno di liberarsene e, ancora più esplicitamente dalla metà del secolo scorso, grazie ad azioni “mimetiche” ad opera di artisti militanti capaci di simularne gli inganni. Esemplare a questo proposito la complessa opera Musée d’Art Moderne, Département des Aigles, Section des Figures, (1968/1972), dell’artista belga Marcel Broodthaers. In un’intervista rilasciata a Johannes Cladders, curatore e direttore dello Städtisches Museum Abteiberg di Mönchengladbach, l’autore spiegava come il suo lavoro fosse

una bugia piuttosto semplice, un inganno. [...] Parlare del mio museo significa parlare di come analizzare l’inganno. Il museo ordinario e i suoi esponenti rappresentano semplicemente una forma di verità. Parlare di questo museo significa parlare delle condizioni di verità [Alberro, Stimson 1999, 138].

Una volontà di denuncia, quella degli artisti della cosiddetta “critica istituzionale” cui Broodthaers appartiene, che intenderebbe emancipare lo spettatore dalle manipolazioni della realtà, perché come ricorda il filosofo francese Jacques Rancière «il reale è sempre l’oggetto di una finzione» ed «è solo la finzione dominante a negare il proprio carattere di finzione» [Rancière 2008]. Ciononostante, la sempre maggior fortuna della forma museo attesta come il valore espositivo, indicato da Benjamin, sia ormai dominante nel nostro tempo, riconoscendo allo spazio di fruizione un ruolo essenziale.

Sottoposte a fenomeni di mercificazione e feticizzazione, infatti, le opere contemporanee dipendono sempre più dal contesto espositivo, tanto da derivarne la stessa dignità di “arte”, aggravando in un certo senso la difficoltà di riconoscerne lo statuto al di fuori di precisi ambiti. Proprio in relazione a questo, un altro filosofo francese, Hubert Damisch, elabora un criterio di natura quasi sperimentale, proponendo di misurare la forza di un’opera sulla capacità che le è propria di s’exposer, ossia di resistere a ogni interpretazione espositiva per imporsi e imporre, al luogo come allo spettatore, la singolarità e la specificità della sua «mostr-azione» (Damisch 1989, 24-31). Damisch intende ribaltare l’accezione transitiva con la quale siamo soliti intendere il termine “esposizione”, vale a dire restituire all’opera la modalità di esporsi sua propria, e la capacità di “esporre” lo spettatore al potere della sua attrazione. L’opera è, dunque, per Damisch l’agente stesso dell’esposizione, mentre la mostra non è che il luogo atto alla manifestazione di quella macchina del desiderio che essa dovrebbe costituire.

Emblematico a questo proposito è il caso della statua detta The Picasso realizzata negli anni Sessanta su progetto dell’artista spagnolo per la città di Chicago [Artner 2007].

L’opera fu commissionata a Picasso nel 1963 da William E. Hartmann, partner senior di Skidmore, Owings e Merrill, uno degli studi di architettura incaricati della costruzione del Civic Center di Chicago, oggi Daley Center (il municipio della città dedicato al sindaco di allora Richard J. Daley). L’architetto fece visita a Picasso nella sua casa nel sud della Francia, portando diversi regali, tra cui un magnifico copricapo sioux, e un assegno di 100.000 dollari dalla Chicago public building commission, che, si dice, l’artista non accettò, senza però rifiutare totalmente la commessa. Picasso, infatti, modificando un suo disegno dei primi anni Sessanta elaborò una maquette alta poco più di un metro, per una scultura da realizzare in loco. L’opera alta più di 15 metri, in acciaio brunito, fu portata a termine da maestranze americane. Picasso non partecipò all’inaugurazione, non andò mai a vederla installata ma soprattutto rifiutò sempre di dire cosa rappresentasse e non si preoccupò di darle un nome, lasciando agli spettatori il compito/gioco di determinare cosa rappresentasse, una maniera molto sottile di interazione collettiva. Sembra che molto dipenda dall’angolazione: alcuni vedono una figura di donna, altri un babbuino, per altri ancora è Kaboul, il levriero afgano di Picasso, altri, infine, dichiarano che si tratta semplicemente di un’opera d’arte astratta che non rappresenta nulla di particolare. Sembra che il sindaco Daley, scoprendo la statua il 15 luglio 1967, abbia detto, forse incrociando le dita: «We dedicate this celebrated work this morning with the belief that what is strange to us today will be familiar tomorrow». Invocando, così, il procedimento opposto a quello testimoniale, che dall’immediata familiarità arriva spesso con il passare del tempo alla estraneità, il sindaco confidava che il pubblico avrebbe trasformato l’estraneità di partenza con una familiarità costruita su altri presupposti. L’accoglienza fu assai tiepida in effetti, ma nel 1970 un giudice federale stabilì che, poiché la scultura a grandezza naturale era tecnicamente una copia della maquette, non poteva essere protetta da copyright. Questo aprì la strada a innumerevoli riproduzioni che ne hanno alimentato la riconoscibilità, ridotto le distanze e decretato il declino dell’aura, come direbbe Benjamin. Così nel tempo la statua senza nome è diventata uno dei simboli di Chicago, insieme al John Hancock Center, al Soldier Field e ai leoni dell’Art Institute. La sua fumosa identità si presta alle metamorfosi più fantasiose e ai sistemi di interazione più ludici, tanto che, per festività di vario tipo, la testa (?) del Chicago Picasso è adornata con copricapo d’occasione.

Ma se, come sostiene Damisch, un’opera d’arte dovrebbe poter funzionare ovunque perché in grado di ridefinire il rapporto con lo spazio e con lo spettatore (vedi il caso del Picasso di Chicago), la domanda potrebbe essere: perché questo accade raramente nel museo, dove si applicano modalità espositive standardizzate e quasi mai nello spazio urbano, dove l’indifferenza delle funzioni svilisce anche monumenti di pregio?

4. Testimoni dispersi nello spazio urbano

Una risposta facile ma forse non così superficiale potrebbe essere che lo spazio urbano si attraversa con una velocità incompatibile con la relazione tra i corpi, anche con quelli delle statue, ridotte a spartitraffico o assimilate a meri elementi di decoro. La vocazione della statua a figura umana, di costituire fisicamente una relazione tra due umanità, è compromessa dalla distanza, per questo le proporzioni si dilatano, misurandosi più sul corpo della città che su quello proprio. Contrariamente a quanto potrebbe accadere negli interni a misura umana di una mostra o in un museo (dove comunque fino a poco tempo fa erano per lo più sistemate in nicchie aperte nelle pareti), le statue, per affermare la loro presenza nello spazio urbano, hanno bisogno di un contesto espositivo avvalorante, di una quinta monumentale che le separi dal flusso ordinario e ne sottolinei il significato, smentendo di fatto la posizione utopica di Damisch.

È questa la prima funzione del piedistallo, la struttura d’appoggio che ricompone la dimensione auratica della distanza, determinando una sorta di risacralizzazione di ciò che viene esposto. Ma il piedistallo è anche «il grado zero di un dispositivo, un congegno elementare che consente la produzione di spazi discorsivi, che trasmette e mette in opera rapporti di percezione». Vale a dire che per lungo tempo il piedistallo ha rappresentato il congegno più semplice per dilatare la visibilità, mettendo «in opera rapporti di percezione» in grado di riannodare la relazione, compromessa dalla lontananza, fra il corpo rappresentato e quello di chi guarda.

«Non è soltanto una superficie che circoscrive un luogo, ma anche la base su cui poggia qualcosa, indipendentemente dal tipo di cosa, purché quest’ultima – in funzione di tale base – raggiunga una posizione privilegiata e acquisti la distanza necessaria dal contesto» [Scotini 2014, 16].

Estremizzazione del concetto di piedistallo, da un lato, e della statua come corpo testimoniale, dall’altro, può essere considerato il progetto non realizzato per il monumento della riunificazione tedesca. Lungo 55 metri, per un peso di 330 tonnellate, da realizzare in acciaio lucido, il monumento chiamato Citizens in Motion, era un progetto dall’architetto Johannes Milla, in collaborazione con la coreografa Sasha Waltz. Simbolicamente interessante che per la realizzazione di un monumento lo scultore venga sostituito da una professionista del corpo in movimento. L’idea era quella di una pedana basculante accessibile come una piazza sospesa, che avrebbe dovuto muoversi a seconda del flusso di gente che si spostava da un lato all’altro, da 20 a 1.400 di persone. Una sorta di conca artificiale, o meglio una culla per la nascente Repubblica federale tedesca unificata, che attestava l’importanza della partecipazione della popolazione nella definizione della nuova nazione come corpo vivo. L’enorme piatto, destinato a muoversi avanti e indietro sotto il peso di chi vi sarebbe salito, avrebbe avuto una superficie di asfalto con impressi gli slogan delle manifestazioni del 1989: «Wir sind das Volk» (Noi siamo il popolo) e «Ein Volk Wir sind» (Noi siamo un solo popolo), riprodotti a caratteri cubitali quasi a didascalia di quei “cittadini in movimento”. Ci sono voluti 12 anni e due offerte pubbliche prima che il ministro della cultura della Germania approvasse l’opera nel 2011, ciò nonostante il progetto è stato abbandonato per via del dissenso popolare e soprattutto dei costi, stimati intorno ai 15 milioni di euro, alla fine giudicati eccessivi, e forse anche perché, dopo più di dieci anni il progetto della Germania unificata mostrava tutte le sue difficoltà e contraddizioni.

In questa volontà di trasformare i corpi viventi in parti attive della memoria c’è qualcosa che ricorda la pratica di appropriazione dall’interno di statue colossali come la Libertà di New York o il San Carlone di Arona. Queste grandi sculture, infatti, sono cave e in esse si muovono i visitatori fino alla sommità, come a voler guardare il mondo attraverso i loro occhi. Un’attrazione turistico panoramica certamente, ma anche una modalità efficace per trasmettere vitalità a un guscio vuoto, un corpo che accoglie corpi in movimento testimoni del presente. Perché se è vero che il piedistallo ricompone la dimensione auratica della distanza, determinando una sorta di risacralizzazione di ciò che viene esposto, è vero altresì che oggi le statue sembrano voler fare a meno di questa distanza e di questa risacralizzazione, accettando il rischio del confronto diretto nel dispersivo orizzonte delle città contemporanee.

Qualche considerazione in merito si può fare analizzando il caso di Boy with Frog scultura in acciaio bianco, alta circa due metri e mezzo, dell’artista statunitense Charles Ray, installata a Venezia e poi rimossa, in seguito a numerose polemiche. La statua, di proporzioni leggermente superiori al vero, raffigura un ragazzo nudo che sorridendo mostra una rana tenendola per una zampa. Dal 9 giugno 2009 se ne stava con i piedi ben piantati all’estremità di Punta della Dogana per celebrare la riapertura della struttura, trasformata, dopo il restauro dell’architetto Tadao Ando, in spazio espositivo per l’arte contemporanea per il magnate francese François Pinault. Era stata collocata all’esterno senza barriere, né alcun tipo di basamento per lasciare che il Ragazzo si mescolasse con gli abitanti e i visitatori di quel suggestivo angolo di Venezia. Già Auguste Rodin per il suo gruppo bronzeo Les Bourgeois de Calais (1889) si era posto il problema del basamento e aveva suggerito due possibili modalità di presentazione: un plinto molto alto che sottolineasse l’eroismo e ponesse in trionfo mitico i personaggi, oppure a livello del terreno, per avvicinare il gruppo alla cittadinanza e mettere in risalto le doti civiche più facilmente assimilabili.

Ma il Ragazzo con la rana non testimonia di eroismi o virtù civiche, piuttosto diventa il simbolo di una malcelata volontà colonizzatrice da parte di facoltosi quanto estranei mecenati, cosicché i veneziani mostrano subito di non gradire il regalo e con vari pretesti manifestano il loro dissenso. Quella presenza troppo realistica è scabrosa, per alcuni, in ragione di una nudità puberale esibita, ingombrante, per altri, perché da tutelare con una guardia deputata che ne assicuri l’incolumità e soprattutto, per i più, non ha nulla a che vedere con il paesaggio urbano di Venezia. Ciononostante la scultura, che inizialmente avrebbe dovuto essere rimossa nel novembre del 2009, resiste per quattro anni occupando uno dei luoghi più “in vista” di Venezia, grazie a una serie di deroghe e a una delibera comunale sui siti espositivi all’aperto. Ma le contestazioni si moltiplicano invocando il ripristino dell’antica lanterna: nasce un comitato, viene diffusa una petizione con tanto di gruppo Facebook, Rivogliamo il lampione, qualcuno si inventa anche un pittoresco sit-in, in cui una decina di animosi “indignati” si fanno riprendere mentre brandiscono lampadine indicando minacciosi il Ragazzo con la rana. Così nel 2013 la nuova amministrazione decide di non rinnovare alla Fondazione Pinault il permesso di occupazione del suolo pubblico e di riportare la situazione ante quem. L’8 maggio nell’esultanza generale il popolo veneziano si riprende il sacro suolo e l’opera di Ray viene definitivamente rimossa; al suo posto, tre settimane dopo, la ditta Neri di Longiano ripristina il lampione in ghisa coniato della fonderia Hasselqvist a metà Ottocento.

Nel 2017 anche la gigantesca sirena blu di Damien Hirst, da collocare in esterno a Punta della Dogana durante l’esorbitante mostra Treasures from the Wreck of the Unbelievable, dovrà accontentarsi del piccolo portico della Fondazione affacciato sulla Punta di fronte allo storico lampione.

A differenza del Chicago Picasso, il Ragazzo di Charles Ray, non supera la prova urbana: l’artisticità è troppo debole per poter fare a meno di una familiarità che non si crea e la forma mitica della città, per fare da fondale agli scatti da souvenir, è più compatibile con il ripristino del lampione che con il corpo di un intruso senza storia né nome. A onor del vero, in una città abituata ad accogliere le stravaganze delle Biennali, il Ragazzo con la rana funzionava bene per i turisti sempre a caccia di testimoni di viaggio, ma quello che ha determinato il rigetto è stata la sua prospettiva di opera permanente, la pretesa di diventare parte integrante di un paesaggio acquisito che fa della “veduta”, e dunque della distanza auratica, il suo principale valore.

Dunque se la storia si manipola facilmente e l’artisticità può risultare debole, la sopravvivenza di una statua sembra dipendere sempre più da una familiarità laica (dal latino tardo laicus, greco laikós: del popolo, profano) capace di innescare procedimenti di appropriazione variabili quanto imprevedibili. I nuovi media, infatti, hanno definitivamente trasformato l’utente: da target, da destinatario passivo il fruitore è oggi soggetto di interazione, attivatore disordinato ma necessario al funzionamento di ogni dispositivo. La relazione testimoniale si scopre profanabile e funziona non più alla distanza ma per incorporamento; il corpo a corpo a misura di sovrascritture, di travestimenti o semplicemente di selfie è ormai più efficace delle ridondanti quinte sceniche pensate per mettere in mostra il valore degli eroi o dei personaggi illustri che hanno caratterizzato il paesaggio urbano ottocentesco e novecentesco.

Fotografarsi a Bologna sulla panchina accanto al bronzo seduto di Lucio Dalla o sul lungomare anonimo di Porto Cesareo, con la mano appoggiata al generoso fondoschiena di Manuela Arcuri, immortalata nella pietra per il sedicente Monumento alla moglie del pescatore, costituisce una misura di vitalità di opere oggettivamente modeste ma relazionalmente ammiccanti. Testimoni del nostro tempo malgrado tutto, esse formano un immaginario variabile dove ogni solida motivazione è superflua, sostituita da pensieri ed azioni occasionali.

Scesa dal piedistallo come dalle nicchie cieche dei muri, la statua diventa luogo comune in tutti i sensi, immobile solo per uno scatto e per il resto assimilabile a chi guarda, il suo valore non ha più molto a che vedere con l’arte o con la storia, o per lo meno entrambi sono subordinati alla capacità performativa e all’effetto di identificazione. Si tratta di un valore testimoniale molto diverso da quello originario; se a suo modo ne ribadisce la vocazione di relazione tra corpi, questa avviene oggi in un presentismo senza racconto, dominato da un ribaltamento del soggetto e restituito per frammenti e dettagli in storie a tempo come quelle di Instagram. Questo nuovo tipo di coinvolgimento e di appropriazione sostanzialmente ludico sembrerebbe uno dei criteri strutturali con i quali si realizza oggi un monumento in forma di corpo. Attestando, forse involontariamente, quello che Baudrillard aveva definito, già alla metà degli anni Ottanta, il «rallentamento della storia» che si verifica «allorché questa sfiora il corpo astrale delle “maggioranze silenziose”» [Baudrillard 1986, 33 e 34].

Esistono anche casi in cui l’artisticità è espressamente richiesta e le intenzioni dichiaratamente virtuose, eppure il risultato può essere minimo, o meglio poco interattivo, soprattutto in ragione della scarsa riconoscibilità o magari compromesso dalla collocazione. Esemplare il caso recentissimo del monumento dedicato a Margherita Hack inaugurato a Milano nel giugno 2022; un progetto tutto milanese per celebrare il centenario della nascita della celebre astrofisica nata a Firenze nel 1922, promosso dalla Fondazione Deloitte, con Casa degli artisti e con il sostegno dell’Ufficio arte negli spazi pubblici del Comune. Si tratta della prima statua in Italia dedicata ad una scienziata e la terza nella città di Milano consacrata a una donna, dopo quella dell’artista Rachele Bianchi, del 2019, e di Cristina Trivulzio di Belgiojoso, del 2021. Una volontà di risarcimento in rosa che si conferma anche nell’elenco tutto al femminile delle artiste italiane e internazionali chiamate a partecipare al concorso. Il progetto vincitore è quello di Sissi, nome d’arte di Daniela Olivieri. La sua opera Sguardo fisico – una scultura in bronzo alta più di 2,5 metri – rappresenta una Margherita Hack ben riconoscibile che osserva le stelle, simulando un cannocchiale con le mani, mentre emerge lei stessa da una vorticosa galassia. Nelle intenzioni dell’artista la scultura manifesta un dinamismo che riflette l’interrotto flusso di vita che parte dalle stelle per tornarvi. Un’energia che da dentro il corpo della studiosa esce e si fa visibile come segno di emancipazione; il messaggio è concreto ma la lettura e l’interazione tutte da costruire.

Per ora la statua è collocata, senza basamento né protezioni, sull’erba di una aiuola, tra i vialetti di largo Richini di fronte all’Università statale, e condivide il giardino dedicato ad un altra donna, Camilla Cederna, con il severo e dimenticato busto di Andrea Verga, medico e politico di discreta reputazione. Una targa in bronzo poggiata a terra svela il titolo dell’opera, riportando i nomi della Hack e di Sissi con la citazione: «Il cielo è sempre stato un libro aperto». In definitiva si tratta della versione aggiornata del modello più classico di statua, voluta con il preciso scopo di attestare fisicamente un legame tra due fisicità, l’umanità presente di chi guarda e l’umanità assente di chi è rappresentato. Questo legame tuttavia non è scontato perché tra esse si insinua il significato, il valore testimoniale, in questo caso con aspirazioni molto alte. «È un gesto che proietta idealmente l’essere umano come congiunzione tra lo spazio della Terra e lo spazio celeste», ha spiegato Vincenzo Trione, presidente della giuria, ma cosa vedranno veramente quelli che le passeranno accanto senza leggere la didascalia?

Spenti i riflettori dell’inaugurazione, resterà un bronzo da riconoscere e da incorporare secondo i registri relazionali mutevoli di una umanità altrimenti sfuggente e distratta. La massa, sosteneva sempre Baudrillard, è una forza di inerzia di un’immensa indifferenza. Oggi questa massa, «questa materia inerte del sociale, non deriva dalla mancanza di scambi, di informazione e di comunicazione», bensì al contrario dalla loro saturazione e moltiplicazione. «Essa nasce dalla iperdensità delle città, delle merci, dei messaggi, dei circuiti», trafitta goffamente solo dalla volontà di afferrare il presente in una “istantanea” senza seguito [Baudrillard 1986, 33]. Un “astro freddo” questo sociale, difficile da infiammare anche per la stessa Hack, perché capace di raffreddare la storia stessa, così che gli eventi si susseguono e si annientano nell’indifferenza e le statue restano in piedi, non più come testimoni ma solo semplici comparse.

Bibliografia

- Agamben 2006

Giorgio Agamben, Che cos’è un dispositivo?, Roma, Nottetempo, 2006. - Alberro, Stimson 1999

Alexander Alberro, Blake Stimson, Conceptual Art: A Critical Anthology, Cambridge, The Mit Press, 1999. - Alberti 1998

Leon Battista Alberti, De statua, a cura di Marco Collareta, Livorno, Sillabe, 1998 (or. 1445). - Artner 2007

Alan G. Artner, Chicago’s Picasso Scuplture, in «Chicago Tribune», 19 dicembre 2007, https://www.chicagotribune.com/nation-world/chi-chicagodays-picasso-story-story,amp.html. - Baudrillard,

Jean Baudrillard, L’anno 2000 non passerà, in «La tribuna illustrata», 2 (1986), pp. 33-38 (ed. or. 1985). - Benjamin 1974

Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi, 1974 (ed. or. 1935). - Bourdieu 1983

Pierre Bourdieu, La distinzione. Critica sociale del gusto, Bologna, il Mulino, 1983 (ed. or. 1979). - Chiodi 2009

Le funzioni del museo. Arte, museo, pubblico nella contemporaneità, a cura di Stefano Chiodi, Roma, Fondazione MAXXI, 2009. - Choay 1992

Françoise Choay, L’Allégorie du patrimoine, Paris, Éd. du Seuil, 1992. - Damisch 1989

Hubert Damisch, Le musée à l’heure de sa disponibilité technique, in «Les Cahiers du Musée National d’Art Moderne», numéro hors série, L’Art Contemporain et le Musée (1989), pp. 24-31; riedito in L’amour m’expose: Le projet “Moves”, Bruxelles, Yves Gevaert, 2000, pp. 85-87. - Debord 1997

Guy Debord, La società dello spettacolo, Milano, Baldini & Castoldi,1997. - Debray 1999

Régis Debray, Vita e morte dell’immagine. Una storia dello sguardo in Occidente, Milano, Il castoro,1999. - Deleuze 1997

Gilles Deleuze, Differenza e ripetizione, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1997 (ed. or. 1968; I ed. it. 1971). - Deleuze 2002

Gilles Deleuze, Foucault, Napoli, Edizioni Cronopio, 2002 (ed. or 1986). - Deleuze 2010

Gilles Deleuze, Che cos’è un dispositivo?, Napoli, Edizioni Cronopio, 2010 (ed. or. 1989). - Foucart 1969

Bruno Foucart, La fortune critique d’Alexandre Lenoir et du premier musée des monuments français, in «L’information d’histoire de l’art», 14 (1969), pp. 223-232. - Foucault 2001

Michel Foucault, Dits et écrits II, 1976-1988, Paris, Gallimard, 2001. - Lenoir 1810

Alexandre Lenoir, Description historique et chronologique des monumens de sculpture, réunis au Musée des Monumens français, par Alexandre Lenoir, conservateur de ce musée, suivie d’un traité historique de la peinture sur verre, par le même auteur, Paris, Hacquart, 1810 (1799). - Lotman 1993

Jurij M. Lotman, La cultura e l’esplosione. Prevedibilità e imprevedibilità, Milano, Feltrinelli, 1993. - Groys 2018

Boris Groys, In the flow. L’arte nell’epoca della riproducibilità digitale, Milano, Postmedia Books, 2018. - McLuhan 1964

Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, New York, Penguin Books, 1964 (ed. it. Gli strumenti del comunicare, Milano, Il Saggiatore, 1967). - McLuhan, Fiore 1967

Marshall McLuhan, Quentin Fiore, The Medium is the Massage. An Inventory of Effects, London, The Penguin Press, 1967 (ed. it. Il medium è il massaggio, Mantova, Corraini, 2011). - Pfisterer 2006

Ulrich Pfisterer, “Suttilità d’ingegno e maravigliosa arte”. Il De statua dell’Alberti ricontestualizzato, in Leon Battista Alberti - Teorico delle arti. Convegno internazionale di studi, Comitato Nazionale VI Centenario della Nascita di Leon Battista Alberti, Mantova 2006, pp. 329-345, http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2008/489. - Platone 2000

Platone, Timeo, a cura di Giovanni Reale, Milano, Bompiani, 2000 (or. 360 a.C). - Plutarco 2021

Plutarco, Vita di Cesare, in Plutarco, Le vite di Alessandro e Cesare, saggio introduttivo a cura di Rita Scuderi, nuova traduzione e note a cura di Luca Giancarli, Milano, Rusconi, 2021 (or. fine I secolo-inizio II secolo). - Poulot 1986

Dominique Poulot, Alexandre Lenoir et les Musées des monuments français, in Les lieux de mémoire, II.2, La Nation, a cura di Pierre Nora, Paris, Gallimard, 1986, pp. 497-531. - Rancière 2008

Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, Paris, La fabrique, 2008 (ed. it. Lo spettatore emancipato, Roma, DeriveApprodi, 2018). - Regazzoni 2007

Lisa Regazzoni, Il Musée des Monuments français. Un caso di costruzione della memoria nazionale francese, in «Storicamente», 3 (2007), https://storicamente.org/regazzoni, DOI: 10.1473/stor347. - Scotini 2014

Marco Scotini, Il Piedistallo Vuoto – Fantasmi dall’Est Europa / The Empty Pedestal – Ghosts from Eastern Europe, Milano, Mousse Publishing, 2014. - Settis, Anguissola, Gasparotto 2015

Salvatore Settis, Anna Anguissola, Davide Gasparotto, Serial/Portable Classic: The Greek Canon and Its Mutations, Milano, Fondazione Prada, 2015. - Sloterdijk 2017

Peter Sloterdijk, L’imperativo estetico. Scritti sull’arte, Milano, Raffaello Cortina, 2017. - Vattimo 2009

Gianni Vattimo, Addio alla verità, Milano, Meltemi, 2009.

![Fig. 1. Statua di Pompeo a Villa Arconati, Castellazzo di Bollate [foto Guido Bertolotti, Wikimedia Commons Public Domain].](./sites/default/images/articles/media/282/Huber_statue_01.jpg)

![Fig. 3. Statua di Marco Aurelio, Roma, Musei Capitolini [foto Vicenç Valcárcel Pérez, Wikimedia Commons CC-BY-SA 4.0].](./sites/default/images/articles/media/282/Huber_statue_03.jpg)

![Fig. 4. L’opera di Picasso a Chicago [foto J. Crocker, Wikimedia Commons Public Domain].](./sites/default/images/articles/media/282/Huber_statue_04.jpg)

![Fig. 5. L’opera di Picasso a Chicago [foto Jeremy Atherton, 2006, Wikimedia Commons CC BY-SA 2.5].](./sites/default/images/articles/media/282/Huber_statue_05.jpg)

![Fig. 6. “Boy with Frog” [foto Jean-Pierre Dalbéra, Wikimedia Commons CC A 2.0].](./sites/default/images/articles/media/282/Huber_statue_06.jpg)

![Fig. 7. “Sguardo fisico” [foto Comune di Milano, Wikimedia Commons CC A 3.0].](./sites/default/images/articles/media/282/Huber_statue_07.png)